Il cinema è ormai da tempo luogo di elezione per l’erotismo. Non parliamo solo di porno, ma di realistica espressione delle immagini erotiche (o delle allusioni a essa). Dall’avvento del suono e del colore (con buona pace di Norma Desmond) l’effetto dell’erotismo sul prodotto artistico, o per meglio dire come uno dei mezzi di espressione dell’umano sentire, ha accresciuto la sua diffusione, spesso anche per via degli strumenti di censura che su di esso sono stati calati come un’accetta. Divieti, sequestri, sanzioni e veri e propri tagli (come ricorda anche il terzo episodio del film di Alberto Sordi, Il comune senso del pudore (1976), interpretato da Claudia Cardinale) hanno spesso sancito il successo di alcune pellicole o pubblicità, fino ad arrivare ad un graduale e spontaneo sdoganamento della nudità e della sessualità anche per il grande pubblico.

Parliamo di Un chant d’amour di Jean Genet; de La dolce vita (1960) di Federico Fellini; di Blow-Up (1966) di Michelangelo Antonioni; del Decameron (1971) di Pier Paolo Pasolini e così via (troppo lungo sarebbe l’elenco). Ma tutto ciò che è erotismo, o nudità, o allusione all’atto sessuale, è seducente per il pubblico? Per meglio dire, bastano gli stilemi erotici a definire erotico un prodotto cinematografico (e non solo)?

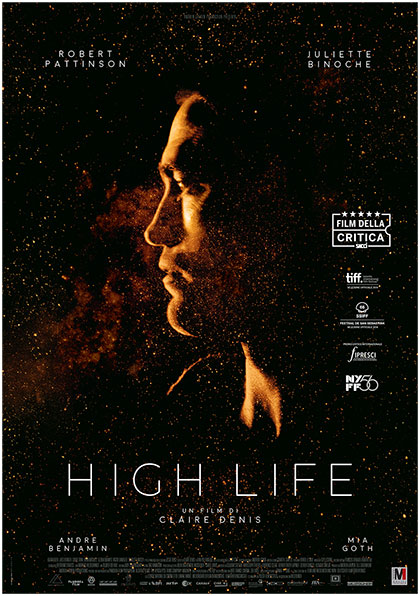

Non sembra questo il caso di High Life, film del 2018 che si muove con impacciata voglia di emergere in un ambito ultimamente assai visitato dai registi che contano: quello del genere post apocalittico e fantascientifico (con un pizzico di erotismo alla Jean Genet, per l’appunto). L’ambizione è tanta, le citazioni di rango pure: una stazione spaziale a forma di monolite kubrikiano, i sentimenti umani sfrenati, in un piccolo branco osservato dal di fuori (come cani affamati ed esasperati) e una fotografia che spesso isola e sospende la narrazione con l’intento di offrire attimi di qualità: ma come è noto, non sempre le ambizioni di una regia vanno a segno (anche quando lembi di pelle, falli, veri o metallici, e piccole allusioni vulvari abbondano).

La vicenda, diretta da Claire Denis (la stessa di Chocolat, ma si sa che non bisogna confondere il cacao con altri elementi organici, specialmente se non si entra da tanto in gelateria, come canta Mina in “Ma che bontà” 1977), racconta della storia di Monte, ergastolano che ha commutato la pena nella partecipazione in un viaggio interstellare senza ritorno per una missione scientifica, che vive come unico sopravvissuto dell’equipaggio insieme a sua figlia, nata a bordo della navicella.

Robert Pattinson interpreta un carcerato sacrificato agli egoismi della scienza: rasato e sporco, spigoloso, si esprime con una recitazione laconica, attraverso una sceneggiatura ridondante (scritta da Claire Denis e Jean-Pol Fargeau) e ripetitiva. Non si sa se per simboleggiare l’ossessione dei membri di quel disfunzionale equipaggio o per portare lo spettatore alla sociopatia. Sta di fatto che l’obiettivo riesce: dopo mezz’ora lo spettatore prova quello che provano i carcerati-cavie della missione spaziale: vuole andarsene a tutti i costi, anche quello di prendere una navicella e buttarsi in un buco nero a caso.

Attraverso alcuni flashback, si scopre che l’equipaggio era composto da quattro uomini e quattro donne, tra cui la Dottoressa Dibs, presente con lo scopo di riuscire a far nascere dai detenuti un bambino resistente alle radiazioni cosmiche. La Dottoressa, interpretata da Juliette Binoche, si destreggia (concitata e senza convinzione) fra ampolle e alambicchi proprio come un vero piccolo chimico interspaziale ma nasconde un segreto: anche lei ha perpetrato un efferato delitto. Ed è proprio per questo che si muove scalza in una reticente Tantive IV come una comica lupa affamata di sesso e scienza (“Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna – e pure non era più giovane – era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano”, scrisse Giovanni Verga), con un camice liso, uno sguardo assente, un orologio arancione in pura plastica e un’acconciatura frutto anch’essa di una elaborata serie di esperimenti fra l’extension Made in China e lo stripping per bassotti a pelo duro. Se l’intento dell’intero prodotto non fosse drammatico, sarebbe anche apprezzabile l’intento di trasporre il fumetto erotico spaziale degli anni Sessanta e Settanta.

La Dottoressa sadica Dibs tiene sotto controllo le cavie e le gestisce grazie all’uso di psicofarmaci e di una sorta di magnetismo erotico. Una sera si accoppia con un quasi incosciente Monte (forse usufruendo di un’impennata mattutina ndr) e usa il suo sperma per inseminare l’inerme prigioniera Boyse (Mia Goth) che mette al mondo Willow, prodotto umano resistente all’ambiente spaziale. La Binoche esce di scena come se stesse andando a buttare l’umido dopo cena: una frase di circostanza e via nel buio più buio dello spazio interstellare! Un suicidio spaziale.

Ma prima di farla morire, con grande sollievo dei prigionieri (ormai decimati) e degli spettatori (estenuati), la regista tiene a informarci che esiste sulla nave spaziale una stanza del piacere: una specie di confessionale del Grande Fratello con una strumentazione erotica che levati! C’è tutto: un fallo translucido, una sex chair e alcuni manicotti sospesi a catene sadomaso che aiutano la Binoche a mimare una scena di autoerotismo. L’intento è quello di esibire le forme del corpo, le volumetrie bianche e sinuose su quelle scure, come nei celebri scatti di Man Ray. Ma qualcosa va storto: la stanza del piacere, dopo ogni seduta di sesso, emette liquidi corporei come un qualsiasi spremiagrumi di ultima generazione. Da Grande Fratello a GLande FLagello è un attimo, sapevatelo!

High Life è un film dalle buonissime intenzioni e dalla pessima riuscita che è piaciuto tanto alla critica (un po’ meno a chi scrive): i tempi della storia non sono azzeccati, la fabula e l’intreccio sono comprensibili a stento (e spesso con l’intervento didascalico di alcuni narratori interni). I personaggi non sono sfumati e non raccontano niente di loro: chiusi, inespressivi, quasi diventando comici. A salvare alcune scene il dialogo/monologo fra il protagonista e la bambina. La fotografia getta lampi di luce sul prodotto ma non è abbastanza – insieme all’erotismo – per illuminare una pellicola di cui la storia del cinema non sentiva la mancanza.